- 名前を呼んでも振り向かない

- 笑顔が少なく目線が合いにくい

- 意味のある言葉を喋りはじめない

「うちの子、なんか他の子と違う気がする…」

子どものちょっとした違和感に、不安を感じたことはありませんか?

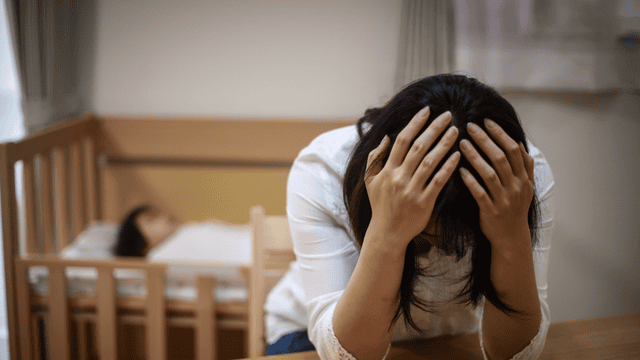

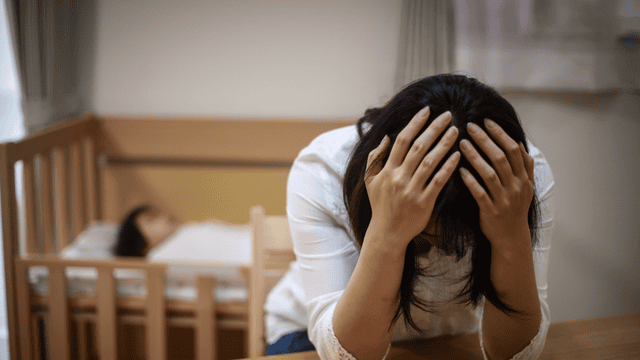

私自身、息子が1歳を過ぎた頃から、”なんとなく気になる”という部分が増えだし、「どうしてこんなに育てにくいの?」と、子育てのしんどさに心はボロボロ。

寝かし付け後に夜な夜な検索する不安な毎日をすごしました

成長と共に着実に増えていく「こだわり」や「感覚過敏」。それなのに、相談先では「様子見」ばかりの返事。

定型発達児と息子の間にはどんどん差が広がっていくのに、何もしてあげられないどころか、息子の特性にイライラしすぎて自分を失い、昂った感情を小さな息子にぶつけてしまうことさえありました。

しかし、「親の勘」を信じ行動した結果、診断を受け福祉の手に救われることができたのです。

正式な診断を受けて、自閉スペクトラム症に効果的とされる療育を積み重ね、現在は幼稚園で”加配サポート”がほぼ無しでも生活できるまでに成長しました。

私が行動できたのは、「親の勘」だけではなく、いくつかの個人ブログがきっかけでした。

そこには、専門書や育児本には載っていない、障害が分かるまでのリアルが詳細に綴られており、ケアを受けて成長する姿に希望をもらえたのです。

発達障害の程度や困りごとは人それぞれだからこそ、個別ケースをたくさん知ることが有益でした。

もちろん、乳幼児期の違和感は成長と共に無くなっていくこともあり、過剰な心配は不必要な場合もあります。

しかし、月齢を追うごとに違和感が大きくなっているのに、何の支援にも繋がれず孤独に苦しんでいる私達にとっては、リアルな情報にこそ救われたのでした。

羊ママ

羊ママ偏食あるあるに”うちも~!”と励まされたり、療育選びの参考にさせていただいたりしました

診察や検査のリアルを知って、心構えにもなったよ☆

この記事では、自閉スペクトラム症との診断に至るまでの道のりを共有したいと思います。

お子さまの発達に違和感を感じている方へ、少しでも参考になる部分があれば幸いです。

*息子の場合は、知的障害なしの自閉スペクトラム症で、特性の中心は「こだわり・感覚過敏」と「コミュニケーション障害」になります。

0歳:普通の赤ちゃんに見えました

息子の成長を振り返ると、発達障害の特性は少しずつ、しかし明確に現れておりました。月齢ごとに見られた特徴と、私が感じた違和感をお伝えします。

誕生

出産予定1か月前に「子宮内胎児発育不全」と診断。

胎内の赤ちゃんの成長がゆっくりで、発育が遅れているとの報告がありました。

私は普通体型で、病気・飲酒・喫煙なし、体重も妊娠9か月で+8kgと正常範囲。特に原因となる所見も無かったため治療できることもなく、医師から告げられたのは「とにかく安静にして沢山食べて下さい」とのことでした。

せっかく気を付けて食事管理したというのに、今度は毎日がフードファイター生活という激変ぶり。

制限中あんなに食べたかったハーゲンダッツも、数日心置きなく食べると魅力は薄れ…禁欲の中でわずかに許される一口が如何に崇高だったかを思い知りました。

かくして、医師お墨付きの食べ放題生活で、2週間で+5kgと大幅増量。

意気揚々と我が子の成長を確認しようとエコー台に横になった私に掛けられたのは、「あー…、全然増えてませんね」という衝撃の一言でした。…増えてない⁉

5kgも増やしたのに赤ちゃんの増加分50gって…

全部ママの贅肉になったんだね

でも、いざ出産してみれば2500g未満と小さくても、元気いっぱいの産声!

五体満足で産まれてきてくれただけで感謝。「この世に誕生してくれてありがとう」と胸がいっぱいになりました。

生後6か月

小さくは産まれましたが、すぐに発育曲線の真ん中やや下(-0.2SD程度)と標準範囲に入ってくれて、お世話するのが楽しい時期でした。

生後3か月頃からはよく笑い、あやすとキャッキャ大爆笑。6か月で喃語も活発に聞かれ、目線も合わせてくれるようになりました。

ねんトレもスムーズで、6か月からは夜間に起きることも少なくなり、やたらよく眠る赤ちゃんでした。

「何て育てやすい子なのかしら!夜も寝てくれてママも7時間睡眠でお肌ツヤツヤよ~」と本気で思っており、子育てで一番楽だったのは、紛れもなく0歳だったと思います。

唯一気になることと言えば、立派な「デベソ」であることくらいでした。

生後9か月

9か月にはハイハイが活発。名前を呼べば振り返り、にこっと笑う顔に夫もメロメロ。

離乳食もパクパク食べてくれて、食事を作るのが楽しかった思い出があります。

ですが、今思えば特性かなと思ったのは、しつこいくらい同じ遊びに1~2時間没頭していたこと。

9か月頃~つみ木を2・3個積んでは崩れる様子にゲラゲラ大爆笑で繰り返したり、トミカのタイヤをひたすら回すなどしていました。

当時は呑気にかわいい~♡と動画を撮っていましたが、今見返すと常同行動のひとつだったように思い当たります。

*常同行動:自閉スペクトラム症に見られる、反復的で儀式的な行動や姿勢や発声。ストレスを緩和するための行為。

1歳:何か違うと感じはじめて…

いつもお大仏さんのようなニコニコ顔を見せてくれていた息子。

1歳を過ぎて活発に伝い歩きをしたり、親の顔を見て「あうあうー」と話しかけたり、絵本のお気に入りのページで指差しをしたり、この時までは育児書にあるような平均的な発達を辿っていました。

しかし、徐々に自閉スペクトラム症の”特性”が現れはじめ、看護師として知っている定型発達児とは「何か違う…」と感じ始めた時期でした。

1歳0か月~:偏食がはじまる

よく寝て、よく母乳・ミルクを飲み、離乳食の進みにも問題が無かった0歳までと違い。徐々に”あれ?”という違和感に不安を感じはじめました。

これまでは順調に食べられる物が増えていたのですが、1歳を過ぎるころから「食べられていたはずのもの」にイヤイヤするようになったのです。

昨日は問題なく食べられていたのに、今日は同じ食材を口から吐き出していました。

はじめは、「今日の味付けが嫌だったのかな?」と気にしませんでしたが、次の日も次の日も何かしらの食材に拒否反応を見せることが多くなり、気づけば食べられる食材の数は10品目以下に!

1歳前は20品目以上は食べられていたので、大幅な後退に愕然…

発達障害児に偏食が多いと聞くけれど、もしかして…?と頭を過りました

1歳半健診での様子

息子の場合は、年相応の発達課題については全てクリアできました。

当時は、英語のプレスクールに通っていて二言語の負荷があったため、発語はまだでしたが、言葉の意味は理解しており指差しはOK。名前を呼ばれたら反応もできており、積み木も問題なく重ねられていました。

偏食について相談してみましたが、「繊細な子だとよくあることだから様子見」と告げられ、「身体にも知能にも問題ないから大丈夫ですよ」とあっけなく見送られたのでした。

”障害児だったら…”と一人で悩んでいた私は、専門家に「よくあること」と言ってもらえたことで、うちの子だけじゃないんだ~と束の間の安堵感をいただいて納得してしまったのです。

低年齢だと障害なのか判断が付きにくい場合もあるわ

様子見になるのは仕方ないよ

しかし、今思うと、せっかく相談できる機会だったのに、悩みを相談しきれていなかったと後悔。

「悩みがより深刻になったらどこに相談すべきか」など、次の展開を考えてもっと食い下がればよかったと思います。

1歳半~:感覚過敏があらわれる

1歳3か月くらいからは歩行が始まり、1歳8か月で「きいろ」と初めての言葉を喋りはじめ「にゃいにゃいばぁ!」などたくさんの言葉を楽しそうに話はじめました。

今思うと、「ママ」「パパ」などの身近な人物ではなく、色や車の名前を体系的に覚えて話したがっていたのは、人への興味の希薄さや序列へのこだわりが特性となって出ていたのかもしれません。

しかし、「言葉が遅い=自閉症疑い」とイメージしていた私にとっては、息子の発語は不安を払拭してくれる嬉しい成長に思えました。

ところが、そのように安堵したのも束の間…

偏食に加えて「感覚過敏・鈍麻」も現れはじめたのでした。

①聴覚過敏

同じくらいの月齢の子が集まる機会があると、他の赤ちゃんが泣き始めると取り乱し、苦痛で顔を歪めながら耳を塞いで頭をぶんぶん振る息子←自分も泣き虫の赤ちゃんのクセに…

その場にいたママからは「繊細なのね」とフォローされましたが、繊細というよりは強迫観念に近い”過敏性”というのが近い様子でした。

同月齢の子でも、泣いている子に頭よしよしが出来ちゃう子すらいるというのに…!

同月齢の子と並んでいると息子の特性がさらに強調されて異様に感じられました。

加えて、低音の機械音、サイレン、洗濯機の稼働音が聞こえると耳を押さえて大泣き。←自分の泣き声はいいんか?

特にトイレの流水音が聞こえるとビクビクと挙動不審。不安顔で泣てしまい、その後もずっとグズグズで落ち着かないのです。

私からすると、洗濯もトイレも日常の生活音として全く意識せずに聞き慣れた音。息子のためにトイレに行かないというわけにもいきません。

どうしてこんな些細な音に拒否反応がでるのか意味不明…。日に何度も不穏状態になる息子を理解できず、育てにくさを感じ始めていました。

②皮膚の感覚過敏・鈍麻

特に肘上と膝下に服が当たるのを嫌がり、雪の日でも袖やズボンを捲り上げ靴下を脱ぎ捨てていました。服の着心地の違いにも敏感で、少しでも気に入らないものは頑なに拒否されました。

しかし、痛みにはかなり鈍感で、転んでも泣かずケロッと立ち上がる息子。

「痛い痛いだったね…?」と問いかけても、「いたい♪いたい~♪」と血を流していてもニコニコ。

痛みを感じるという部分がすっぽり抜け落ちているかのような反応に、ホラー的な不気味さを感じていました。

痛みは人間にとって、致死的な危険を回避するためのセンサーでもあります。その部分に欠落があるとしたらと思うと、得体の知れない恐怖感で胸騒ぎが鳴りやみませんでした。

その他:クレーン現象

感覚過敏の他、気になったのは自閉症児によく見られるというクレーン現象でした。ほしいオモチャがある時に、私の手を引っ張って要求を示すことが増えたのです。

定型発達児にも見られる現象とは知っていましたが、いざクレーン現象が始まるとドキリと心臓が飛び跳ねたのを覚えています。

待望の発語が始まって「やっぱり自閉症ではないんだ」と安堵し、息子は定型発達だと自分に言い聞かせようとしていた時期でしたが、クレーン現象が出現した時には「やっぱり自閉症なのかもしれない」と心が大きく揺さぶられました。

母親としての気持ち

0歳、1歳は、「お世話」が中心という時期なのもあり、大きな苦労をすることはまだありませんでした。

だから、自閉症傾向を疑ったとしても、「何でも障害に見えるだけ」「障害があったとしても息子が持っている力をできるだけ引き出してあげよう」と前向きに考える余裕があったように思います。

脳の成長の第一段階である「からだの脳」を育てることを目標に、規則正しい生活と粗大運動を心がけ、どこに行くにも息子と一緒に歩き、毎日公園に出掛け、雨の日は一緒にトランポリンをしたりと、体を使うことを大事にしてきました。加えて、0歳から絵本や通信教育・リトミック等で知育にも取り組んできました。

ですが、月齢が上がるにつれて出現する息子の特性。

ひとつひとつのことは取るに足らない困りごとなのかもしれませんが、日々の生活の中で”あれ?”という違和感が積み重なり、息子のことが常に心に重くのしかかって、呼吸が半分しずらいような感覚はずっと感じていました。

そして、2歳からの「こだわりの爆発期」の到来。

息子と向き合うことに疲れ果て、自分を見失うくらいイライラしては、自己嫌悪に陥る毎日を過ごすことになるのでした。

辛かった夫との温度差

夫は子ども好きで息子を可愛がっていましたが、母親の目線からすると”猫可愛がり”専門でした。

お祖父ちゃんお祖母ちゃんならそれでOKだと思いますが、親としての責務は”子どもの自立に責任を持つこと”であり、甘いことばかりでは乗り越えていけないこともあります。

それなのに、息子の特性から自閉症である可能性や、専門機関に相談に行った方がいいのではないかと話したところ…

健診で様子見だったんでしょ?気にしすぎだよ!

危機感ゼロ!その上…

可愛いから大丈夫だって~

謎の理論で説き伏せてくるではないですか!

こちらは真剣に子どもの将来を思って、真面目に話していると言うのに、夫は息子の”特性”や”障害”に向き合おうとしていませんでした。

障害と可愛いは別問題でしょ!

全ては最善だよ~

こんな感じで、まともに話し合う事すらできなかったのです…。

自分自身で稼いで収入がある時は、何でも自分で考えて行動するのが当たり前でした。

ですが、この当時、私は専業主婦で夫の稼ぎに依存せざるを得なかったのもあり、大黒柱に盾突くのもなぁ…と遠慮してしまいそれ以上は相談することが出来なかったのです。

今、可愛ければいいという夫

将来、就学や自立ができるのか不安な私

子どもを愛する気持ちは一緒なのに、見ている先が全く違う私達

それゆえに、息子の特性に対する向き合い方に統一感がなく夫婦でちぐはぐに接していたため息子にも負荷がかかっていたと思います。

私は将来のために今からやれることを模索したいのに夫に相談できない苦しさ、夫は今何も困っていないのに妻から口うるさく言われることへの煩わしさがあり、家族それぞれにバラバラでした。

一番近い家族であるはずの夫に不安を理解してもらえない。息子が自閉症かどうかよりも、自閉症という障害に向かって夫婦で足並みを揃えられなかったことが、私を二重に苦しめていたのでした。

まとめ

知的障害なしの自閉スペクトラム症の息子の場合、0歳・1歳に感じた違和感は以下の通りでした。

- 偏食

- 常同行動

- 聴覚過敏

- 皮膚の感覚過敏・鈍麻

- クレーン現象

これらは、定型発達児にも時折見られるもので、どれかが当てはまったとしても過剰な心配は不要だと思います。

しかしながら、我が子の場合は、上記に加えて他にも様々な特性や困りごとが2歳からさらに増え、親子共々生きづらさを抱いてしまう原因となりました。

そして、私達を苦しめたのは

低月齢での発達障害は診断されにくく、「様子見」となってしまったこと

日本における自閉スペクトラム症の診断年齢は、平均が7.3±4.3歳であり最頻値が3.0歳とのデータがあります。

0歳・1歳で診断が難しいのは、発達の個人差が大きいため障害による特性かどうかも判断しにくく、ある程度成長しないと発達検査が受けられない、などの理由によるものだと思います。

特に、グレーゾーンや軽度障害の場合、早期診断はさらに難しいでしょう。

しかし、診断はなくても、特性や困りごとはしっかりある。

早期療育などの支援に繋がるには、診断もしくは○○疑いのように専門機関に見立てていただいたほうがスムーズですが、困りごとを抱えたまま取り残されているご家族も多いように思います。

私達親子も、専門機関に「様子見」と言われ続けたことで、適切な支援を受ける機会を失い、親子だけで苦しむ期間が長くなってしまったのでした。

こだわりの爆発期を迎えた息子は、食べられない・トレイに行けない・移動できない・友達はゼロ・ボタン恐怖症が発症…などなど、ハードモードの日常に突入していくことになります。

戦いの日々が本格的に始まる続きは、「自閉症と診断されるまで②2歳・3歳」へとなります。