- 「療育手帳なしでも療育に行ける?」

- 「発達グレーだけど療育を受けたい」

- 「未診断でも通所受給者証を申請できる?」

羊ママ

羊ママ「もう少し様子を見ましょう」―こんな言葉に失望された経験はありませんか?

グレーゾーンや発達凸凹は、外見から判断が難しく、言動も少し変わっている程度で、一見して発達障害と気付かれにくいことも多いです。

しかし、知能は標準でも脳機能に偏りがあり、それにより生きづらさが生じることがあります。

ところが、グレーゾーンの子どもたちは、困りごとが過小評価され、障害が見過ごされやすく、支援に繋がるまでの道のりは決して簡単ではありません。

数値には表れない「困難さ」を抱えているのに、支援から外れてしまうケースが少なくないのです。

私自身、息子が”自閉症スペクトラム症”と診断されたのにも関わらず、発達指数が標準範囲内ということで、医師から「療育の対象外」と言われた経験があります。

「自閉症なのに!困ってるのに!ケアが受けれられないって何?これが”はざまの子”ってやつなの⁉」と、ようやく診断が付いてほっとしたのも束の間、再び暗闇に突き落とされたのでした。

しかし、諦めずに行動した結果、通所受給者証を取得することができました‼

通所受給者証は療育へのパスポートだよ☆

この記事では、療育に通うために必要な通所受給者証の取得に焦点を当てて解説します。

グレーゾーンや発達凸凹・軽度障害のお子さんでも、療育に繋がれる具体的コツを実体験を交えてお伝えします。

療育の対象者と種類

療育の対象者

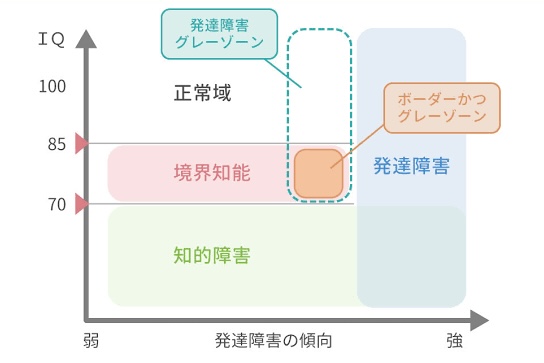

公費で療育を受けられるのは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)いずれかに該当する18歳未満の子どもで、医師や自治体が必要性を認めた場合。

加えて、発達に凸凹や課題がある子、グレーゾーンの子も療育の対象となります。

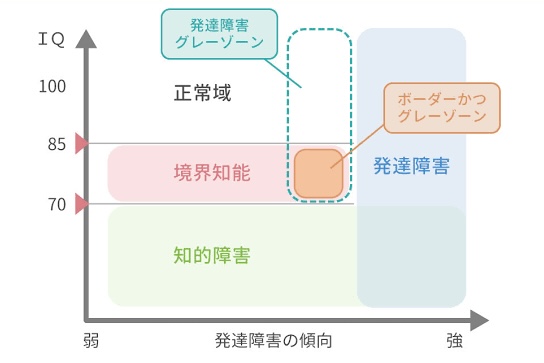

クコリコ編集部「知能境界と発達障害の関係図」より引用

診断が付いていなくても対象よ

診断名よりも”困りごと”があるかに注目してくれているんだね

発達障害を調べるために医療機関への受診は必要ですが、医師からの診断や意見書は必ずしも必須ではありません。

発達検査などの結果や保健センターに相談し、聞き取り調査などの結果「療育が必要な状態」と認められれば、自治体から「通所受給者証」が発行され、療育施設と契約することができます。

つまり、診断名や知的障害がなくても、「療育」を受けることは可能です

よく混同されているのは”療育手帳”ですが、こちらは知的障害があると判定された方に交付される障害者手帳の一種。

*基準としてIQ70以下(自治体により75以下)で、療育手帳が交付されることが多いようです。

”療育”の名が冠されているので、療育手帳が無いと療育が受けられないと勘違いしがちですが、それは間違い。療育は「通所受給者証」を取得できれば利用できます。

療育の種類

療育は、大きく分けて3つの種類があります。

- 公費の療育:通所受給者証を取得し公費で療育施設に通う

- 自費の療育:自費で民間の療育サービスを利用する

- 医療行為が伴う療育:医療機関の療育で(医療保険適用の場合も)

1.「公費の療育」を受ける場合、療育への”パスポート”とも言える「通所受給者証」の取得が必須となります。

通所受給者証があると出来ること

通所受給者証を取得することで、療育施設を利用することが出来ます。一般的に「療育」と呼ばれているのは、通所タイプの療育施設です。

対象年齢によって呼び名が分かれています↓

- 児童発達支援

未就学児のための療育 - 放課後等デイサービス

6~18歳の児童ための療育

通所受給者証を取得して療育を受けることが出来れば、原則として費用は一割負担。そこから所得に応じて、月額の負担上限が定められています。

さらに2019年からの新制度で、満3歳~就学前までの利用者はなんと無償!療育をスタートさせやすい環境となっています。

脳の発達が著しい幼少期からの早期療育が効果的よ

子どもの可能性は無限大だね

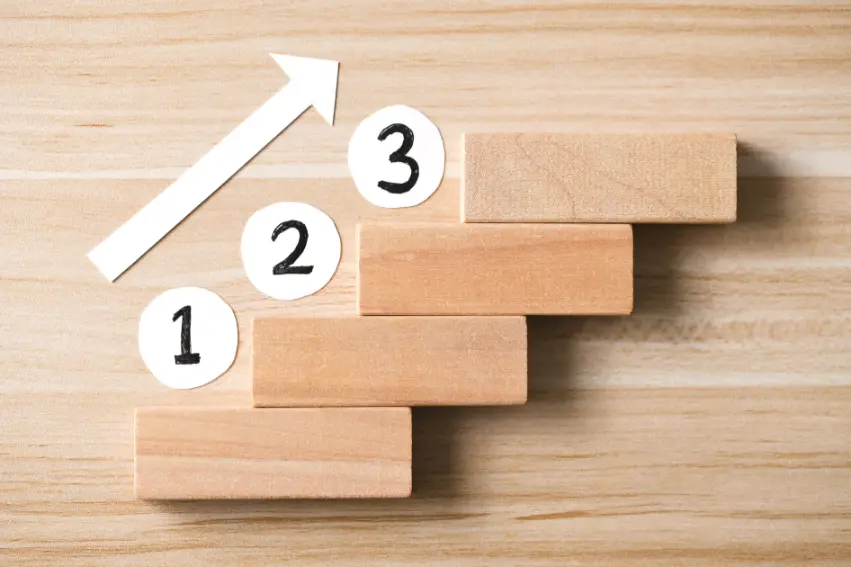

通所受給者証~申請の流れ~

通所受給者証申請の一般的な流れは以下の通り。

- 地域の保健センターなどに相談

居住地の保健センター・発達支援センターに相談。 - センターから紹介の病院を受診

発達外来や児童精神科を受診予約。診察日まで、複数の療育施設を見学して、空いている利用枠を把握→仮押さえしておくと◎。 - 医師より検査結果や診断をもらう

医師から療育の話が出ない場合は、受診後に保健センターに相談。 - 保健センターの担当者による調査

検査結果や診断書をもとに面談。園への聞き取り調査実施後、センター主体の意見書を作成することもあり。 - 自治体の福祉課へ申請

必要書類やセルフプラン(療育の計画書)を作成して提出する。 - 療育施設と正式契約

通所受給者証を取得後、希望する療育施設と正式契約をして療育スタート。

しかし、このような一般的な流れで、スムーズに進むケースばかりではありません。

普通でないけど障害とも認められない時期が一番苦しかったわ

自閉症なのに療育に行けないと聞いてびっくりしたよ

グレーゾーン特有の問題とは

グレーゾーンや軽度障害の子どもが療育に繋がろうとする際、直面する典型的な問題は以下の通りです。

- 保健センターにて

健診などで、年相応の課題はクリアできるので“様子見”と言われてしまい、病院紹介までに至らないことがある。 - 病院にて

検査結果の各項目に凹凸はあるが、知能指数が標準範囲にあると、ここでも“様子見”と言われることがある。特に医師からの言葉は一般人には”絶対的”に聞こえてしまい、こちらから強く希望することが憚られてしまう。 - 園にて

個性が尊重されて自由活動が多く、特性が大きな問題として目立ちにくいため、特性を個性として受け止められてしまうことがある。とても有難いことだが、就学や将来の自立を考えると、幼稚園でようやく付いていけるレベルで小学校へ就学したら、確実に困難が予想される。

実際に我が子も、こだわりの強さから「自閉症に間違いない」と宣告されたのに、知的障害がなく発達指数が標準内であることから、療育の対象外であると医師から告げられ絶望したのでした。

特性が数値に現れにくいと正当に評価してもらえないのよね

知能検査と困りごとは別物なんだけどね…

発達の個人差が大きく、個性を尊重してもらえる幼児期。本来ならば温かい目に包まれた幸せな期間です。

しかし、発達障害児にとっては表面的な甘い言葉よりも、この期間にこそしっかり指摘されて支援に繋がるのが理想的だと個人的には感じています。

諦めない!通所受給者証取得の4つのコツ

発達障害による困りごとが数値化されにくいグレーゾーンや軽度障害であると、医師から「療育は必要なし」と言われたり、保健センターでも「様子見」を打診されたりすることがあります。

しかし、医師の意見書が無くても、通所受給者証が取得できる場合はあります。

一度断られても諦めないで交渉すれば道は拓けます!

自分自身や療育施設でのママ友の経験から学んだ、通所受給者証取得の4つのコツをご紹介します。

①数値には表れない困りごとをメモ

日常の困りごとが多すぎて急に聞かれても出てこないことってありませんか?

私は息子の特性に付き合うのが当たり前の日常になりすぎてしまい、あれもこれも伝えたかったのに!今ごろ思い出した!と、悔しく思うことがよくありました。

そのため、医師や保健センターでのヒアリング用に予めまとめておくと安心です。

我が子の場合は、

- 米の食感が苦手で一粒ずつ援助しないと食べられない(おにぎりは可)

- ボタン恐怖症でボタンが付いた制服などを着ることができない

- 場面移動時にパニックになり近所の公園からの帰り道に2時間かかる

- 聴覚過敏でトイレの流水音に恐怖感があり一日中トイレを我慢して帰り道に大量に漏らす

- 触覚過敏で服が肌に当たる感覚が苦手であり極寒でも袖をたくし上げて半袖半ズボンを自作してしまう

など、日常生活や将来の就学・就職に困難が生じそうな「こだわり」を中心にして列挙。

“ああ、これでは生きていくのが大変だな”と思ってもらえる強烈なエピソードを用意しておくことが重要です。

私の場合、医師からは療育を否定されましたが、保健センターに上記窮状を訴えて、園でのヒアリングを元に保健センター主体で意見書を作成していただき、行政へ申請することができました。

②就学時に確実に困るだろう特性を強調

多動・不注意・他害・お友達とのトラブルなど、子ども本人だけの問題だけでなく周りのお友達や先生に迷惑がかかることが心配と強調しましょう。(←もちろん避けたい事態ですが-_-;)

最終的に受給者証を出すのは行政のため、学校現場の負担を考えて発行してくれる可能性が高まります。

将来の小学校入学後の困難をイメージしてもらえるような具体的なエピソードを交えると、より説得力が増すと考えられます。

③先に施設見学をして必要性をアピール

申請に不安がある場合は、何よりも先に子どもの特性に合いそうな療育施設を見学しておくことをおすすめします。

何故なら、早めに療育でのケアをイメージすることで、医師や保健師へ具体的アピールができるからです。

漠然と療育を受けたいと要求するよりも、「子どもの困りごとが○○療法で改善しそうだと見学時に感じた。施設にも空きがあるので是非とも○○療育を受けたい!」など具体的にアピールできれば、必要性への説得力が増します。

我が家の場合は、下記のポイントを保健センターにて力説しました↓

- 医師から自閉症の診断あり

- 療育は必要ないと言われた

- しかし日常生活に困りごとはある

- 米国で実績があるABA療法を希望

- 希望施設を見学済みで空きがある

- 不登校やいじめに発展する前にケアしたい

実際の施設見学で、子どもがイキイキ過ごしていた様子などをお伝えするのも効果的です

④民間の療育施設から取得のコツを伺う

現在、あらゆることがネット検索できますが、「我が子の状況で通所受給者証がもらえるか」の答えは当然どこにも載っていません。

実際、自治体によって申請のハードルの高さが異なり、保健センターの意見書だけで通ることもあれば、医師の意見書に加え発達検査の結果が必須の場合があったり、一般化できないことも…。

何もかも初めての自分は、私達親子の正解がないと分かっているのに、眠れぬ夜に暗闇の中でスマホをスクロールする日々を過ごしていました。

しかし、民間の療育施設が私を救ってくれたのです!

通所受給者証を発行するのは自治体ですが、児童福祉法で運営される療育施設には公的施設と民間施設の両方があります。

数で言えば、圧倒的に民間施設が多く、バリエーションも多種多様。

この少子化の中で、どの民間施設も利用者獲得への熱量は高めであり、見学者の通所受給者証取得へ親身になって相談に乗ってくれる場合が多いです。

いくつかの施設見学では、以下のことを助言いただきました。

- 取得が厳しい自治体の例

- 支援が手厚い自治体の例

- 居住する自治体の取得状況

- 我が子の状況での取得見込み

その上で、「お住まいの市は、数値より状態を評価して受給日数を出してくれるよ」「日数が欲しいから大袈裟に伝えるのではなく、本当に困っていることを詳しく、感情が伝わるように話すと良いよ」など、地域に則した詳細なアドバイスをいただくことができたのです。

現場の方の言葉って、本当…超有料級!

居住地における申請のイメージがついたことで、迷いなく申請書を書くことができました。

お住まいの自治体の申請ハードルやコツなどを聞くことで、ネットには出こない有益な情報を得られますので、いくつかの療育施設で情報収集することをおすすめします。

申請書の書き方や受給日数なども相談できました!

平日だけでなく長期休暇を想定した利用の助言もあったよ♪

まとめ

グレーゾーンや発達凹凸の子供が療育に繋がることは、自治体によっては簡単でない場合もあります。

数値上は標準範囲内であるという理由で「様子見」と言われ、支援の機会を逃してしまうケースもあるのが現状です。

しかし、お子さんの将来のために療育が必要と感じるなら、「今」行動することが大切!

医療機関に療育の必要性を断わられても大丈夫。実際に通所受給者証を発行するのは自治体です。

諦めずに自治体の保健センターや発達支援センターに窮状を訴え、この記事で紹介した4つのコツ―「困りごとを詳細にまとめる」「就学時の困難を強調する」「療育施設を先に見学する」「民間の療育施設から助言を得る」―を活用して、通所受給者証の取得を目指しましょう。

お子さんとご家族の幸せのため、ぜひ粘り強く取り組んでみてください

求めよさらば与えられん…だね

すべての子どもたちが、その可能性を最大限に伸ばせる環境で成長できることを願っています!