- 「療育で何が改善するの?」

- 「グレーゾーンでも効果はある?」

- 「仕事を調整してまで通わせるべき?」

発達障害のお子さんを持つ親御さんなら、一度はこのような疑問を持ったことがあると思います。

特に、診断前のグレーゾーン・発達凸凹のお子さんを持つ親御さんにとって療育は未知の世界

。良さそうとは思っても、差し迫った必要性や具体的なメリットがイメージしにくく、時間や労力をかける価値が本当にあるのか疑問を持つ方もいると思います。

しかし、結論から言って、自閉症スペクトラム症の息子には、人生の分岐点と言えるほど効果絶大でした。4歳半から開始しましたが、”もっと早く始めていれば”と後悔しているほどです。

羊ママ

羊ママでも、あの時に決断できて良かった!

療育には「夢」があるよ

この記事では、療育とは何か、どのような効果が期待できるのか、デメリットは何か、私自身の体験を中心にお伝えします。

療育とは?

「療育」は、障害または日常生活に困りごとがある子供が、将来自立して生活を送れるように、心身の発達を促す支援のこと。

医療・教育・福祉を組み合わせて、子どもの特性や発達に合わせたサポートを提供します。

身体または知的な障害がある子どもだけでなく、発達に遅れや心配事がある子どもも療育の対象。

通所受給者証を取得して療育を受けことが出来れば、原則として費用は一割負担。そこから所得に応じて、月額の負担上限もあります。

さらに2019年からの新制度で、満3歳~就学前までの利用者はなんと無償!ますます療育をスタートさせやすい環境となっています。

実費だと1回1万円以上する療育が無料だなんて!

児童福祉に手厚い日本に産まれてよかった~

療育に通うべき3つの理由

①脳の発達×療育の相乗効果

脳の発達には「旬」があり、3歳から急速に発達し、6歳までに90%、12歳までにほぼ100%完成と言われます。そのため、脳が成長段階にあるうちに療育を始めれば、相乗効果で発達の土台をしっかり築くことができ、将来の生きづらさが軽減されると期待できます。

②将来的な二次障害を予防

適切なサポートを受けずに社会との軋轢に疲弊してしまった場合、不登校やいじめ、自殺や犯罪などの二次障害に繋がる恐れがあります。療育は、”今”の困りごとにアプローチするだけでなく、”将来”の社会的自立に繋がる大事な支援。得意を伸ばして苦手にも取り組む意欲を伸ばし、社会で活躍できる可能性を広げます。

③発達支援は大人になるほど狭き門

大人の発達障害に対する支援は多いとは言えず、軽度障害の場合は就労支援や障害者年金などが適応されません。様子見しているうちに大人になり発達障害が原因で自立できずに困ってしまうより、手厚い支援があるうちに社会的スキルや学習支援などのサポートを受けるほうが幸福度が高まると思われます。

子育てのゴールは自立。”今”だけでなく”将来”を想像することも大事ね。

小さいうちは大丈夫でも、社会に求められるスキルがどんどん多くなって心配だな~

療育の効果

一般的に挙げられる効果は下記の通りです。

- 日常生活スキル…身の回りの事を行う力

- コミュニケーション力…傾聴·意思伝達

- 社会性…ルール順番を守る

- 運動能力…バランス感覚や指先の器用さ

- 認知能力…思考力・記憶力・集中力

- 情緒…自分をコントロールする力

- 保護者の不安やストレス軽減

療育の効果は多岐に渡り、どれか一つの能力が上がると他の能力も一緒に引き上げられることが多いように思います。

大人になるとなかなかこうはいきません。子どもならではの劇的な発達だと目を見開きました!

一例ではありますが、ここからは私の実体験をもとにリアルな療育の効果をお伝えしていきます。

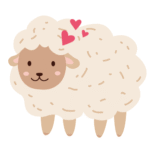

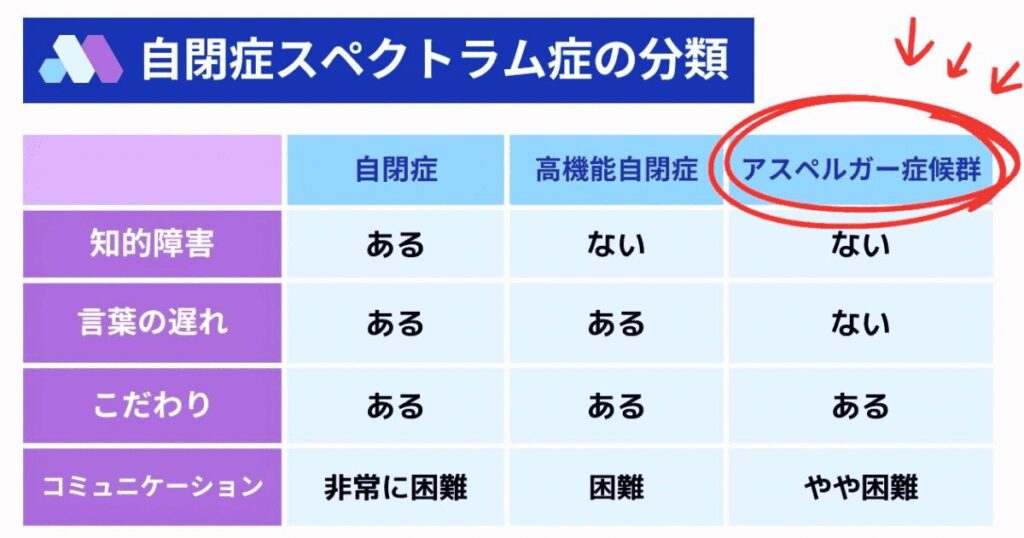

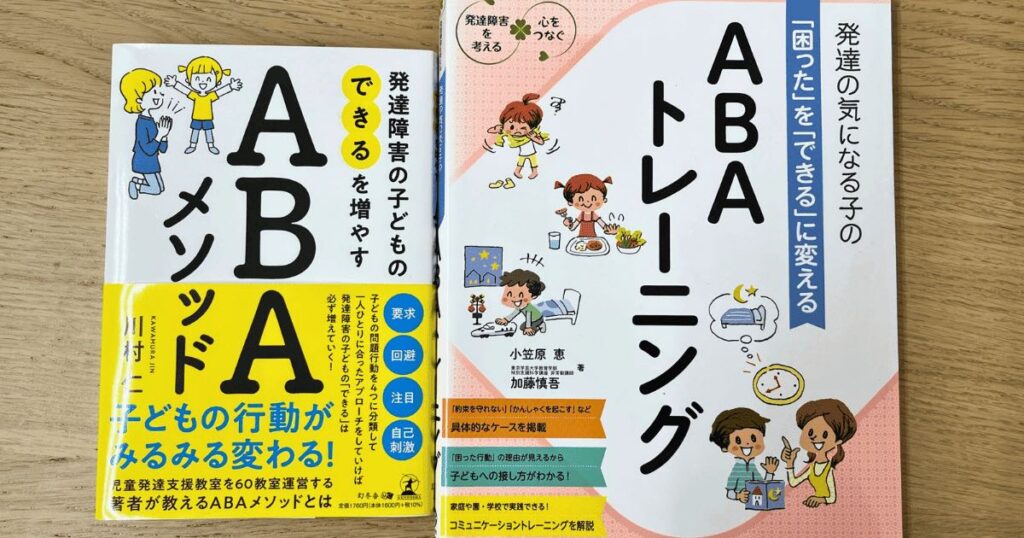

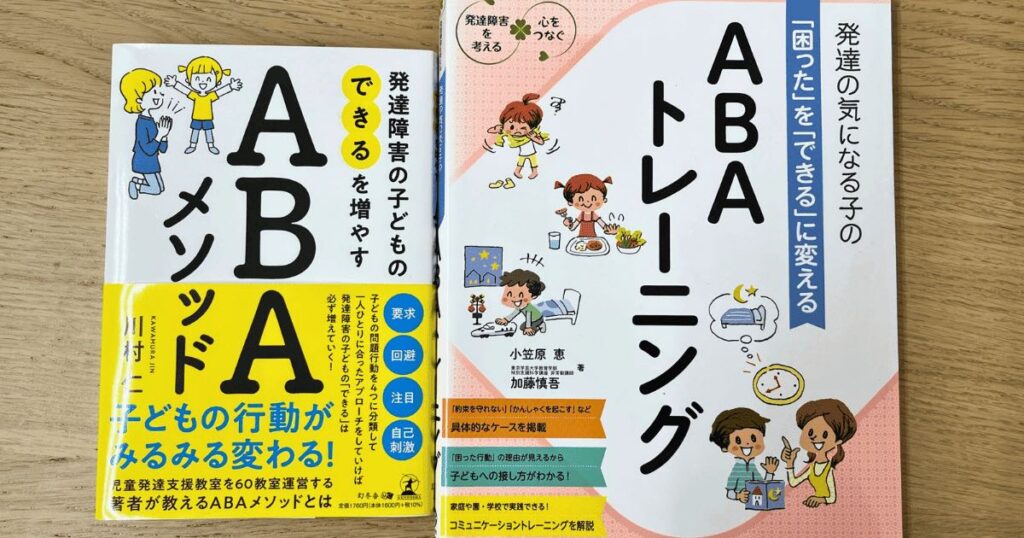

【前提】我が子は、自閉症スペクトラム症の”アスペルガー症候群”に分類。知的障害や言葉の遅れはなく一見普通に見えるものの、強烈なこだわりや感覚過敏・感覚鈍麻、コミュニケーション障害あり。自閉症への実績がある「ABA療法」を、年少4歳半~週3回で開始しました。

ABA(応用行動分析)療法は、行動のきっかけと結果に注目することで望ましい行動を増やしていく療法。「強化子=ご褒美」で行動の動機付けを行い、徐々に強化子が無くても自らの力で望ましい行動を取れるよう目指す。通所施設では、825個から成るオーダーメイドの個別プログラムを実施。

子どもへの効果~我が子の場合~

療育1年目で、特に成長したと感じるものを下記にまとめました。

- 排泄:3年苦しんだトイトレを卒業

- 食事:8品しか食べられない偏食が改善

- 場面切り替え:移動がスムーズになった

- 言語:使える言葉に偏りが少なくなった

- コミュニケーション:友達ができた

長文となりますが、それぞれ詳しく見ていこうと思います。

①排泄:3年苦しんだトイトレを卒業

成長したから卒業できたのでは?と思われがちですが、排泄機能自体は2歳過ぎから整っていました。

問題になっていたのは、感覚過敏で便座にお尻を付けられない、聴覚過敏で流水音を異常に怖がる、場面移動できないなど、息子独自の”こだわり”。

トイレの装飾、ご褒美シール、絵本に動画にと、育児書の推奨はもちろん全て試しましたが全くの無風。評判だったしまじろうの”といれっしゃ”ですらも無力ときたら…母が太刀打ちできる範疇を超えていました。

4歳過ぎても朝からおしっこに行く行かないで泣きわめき、幼稚園ではトイレに一切入れず帰宅中におしっこ全漏らし、トイレに行くのが嫌でわざとパンツに確信犯的うんこテロ(悲鳴)。トイトレ卒業の平均が”2歳半~3歳”とのデータに打ちひしがれながら、汚れたパンツを何百回洗ったことでしょう。

周りからは”大人になってもオムツの人はいない”と慰められること多数も、発達定型児と違ってこだわりのせいで”トイレに行けない”ことが原因なので、一生オムツの可能性もあります。気休めの言葉に苦笑いしながら先が見えず真っ暗闇。

「どうしてうちの子はもうすぐ5歳なのにトイレさえまともに出来ないの?私は息子に東大に行ってほしいと高望みしているわけじゃない!ただトイレに行ってほしい!それだけなのに!それさえも叶わないの⁉」と絶望する毎日でした。

しかし、療育で”こだわり”が緩和されるにつれて、少しずつトイレへの恐怖心・抵抗感も薄れていき、ある日突然その日はやってきました。

遂に5歳前に何とか便座に座れるようになったのです!

便座に座るのはまだまだ腰が引き気味ではありましたが、園の小さな男の子用便器に向かって決め顔で立ちションする息子を前に、私へたり込んで大号泣。リアル小便小僧がこんなにも尊い光景だとは…!

おしっこ&うんちにまみれて本当に毎日毎日苦しみ抜きましたので、”うちの子ようやく人間になれた…”と涙が止まりませんでした。

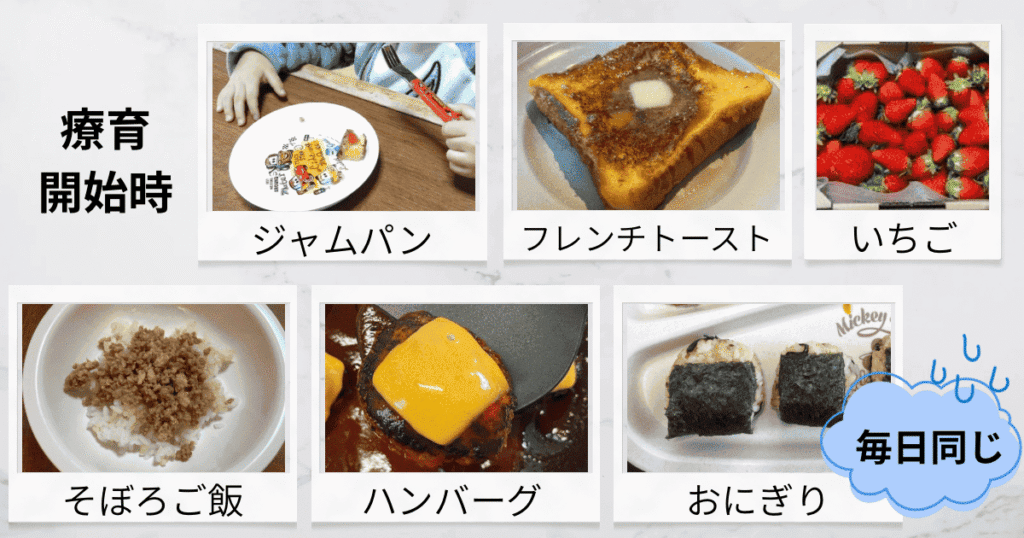

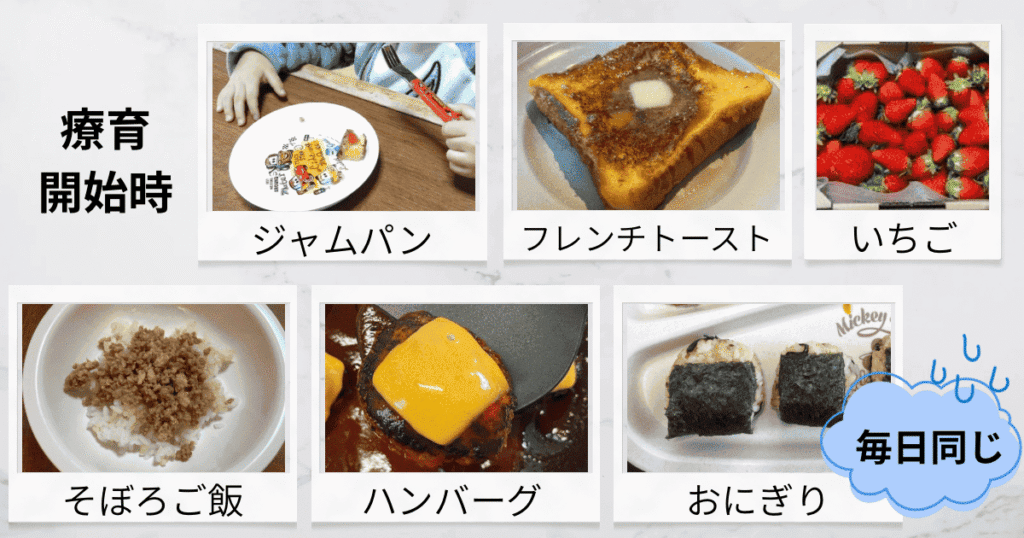

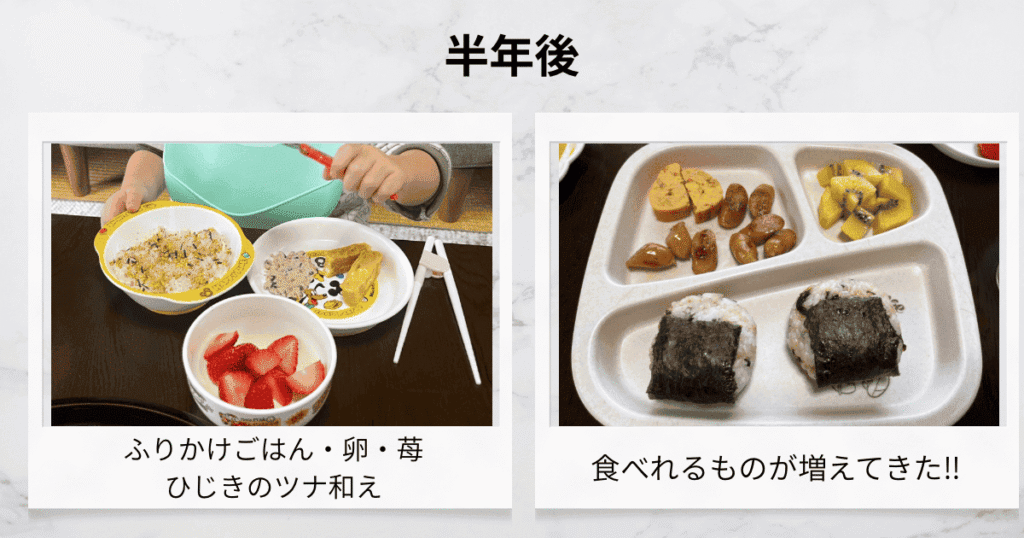

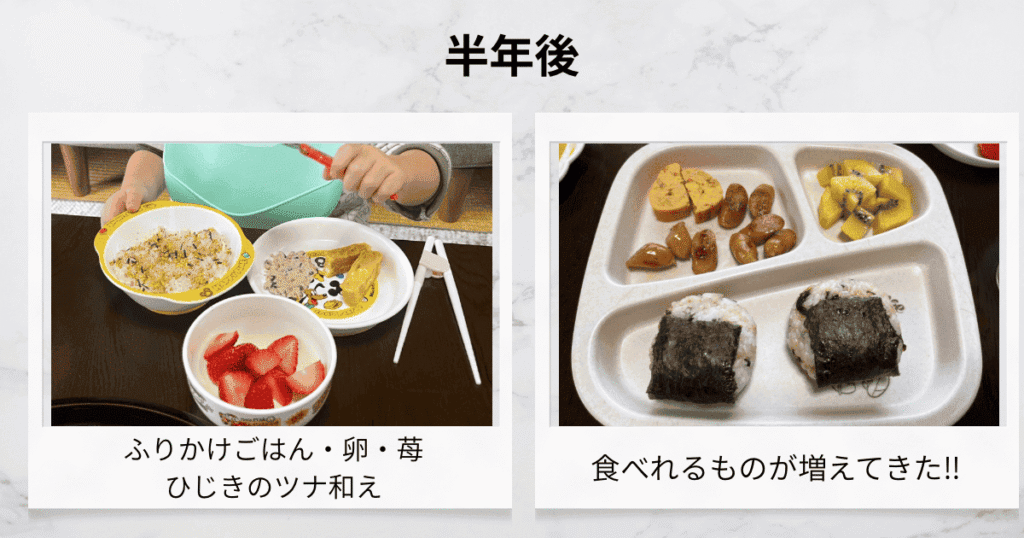

②偏食:食べられる物が「8品」のみ→25品へ

様々な調査で、発達障害児には偏食が多いとの結果が出ているように、我が子も酷い偏食。わがままや好き嫌いではなく、感覚過敏やこだわりによって生理的に受け付けられないことが原因とされています。

加えて、感覚鈍麻のせいで空腹を感じにくく、どんなに運動した後でも「お腹空いた」と一回も訴えたことの無かった息子。”空腹は最高のスパイス”と言いますが、そんな援護射撃も息子には無効。

そんな息子の食べられる食材は、白米、パン、海老、肉類、鯛、のり、チーズ、イチゴの8品でした。

そして、白米は軟飯かおにぎり、海老はブラックタイガー、焼き魚は真鯛か黒鯛の刺身用、パンは家で焼いたもの、肉類は丁寧に下処理、調味料は決まったメーカーでないとダメというように、辛うじて食べられる食品の中にもさらにこだわりもあり。

加えて、単品で食べられても混ざると食べられない問題もあり、例えば白米は食べられてもチャーハンは食べられないという難しさもありました。

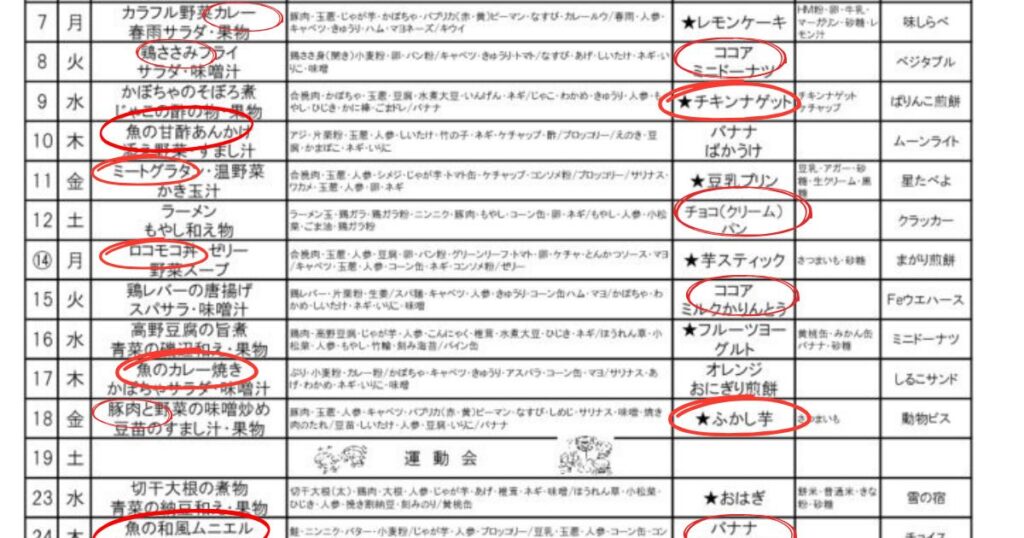

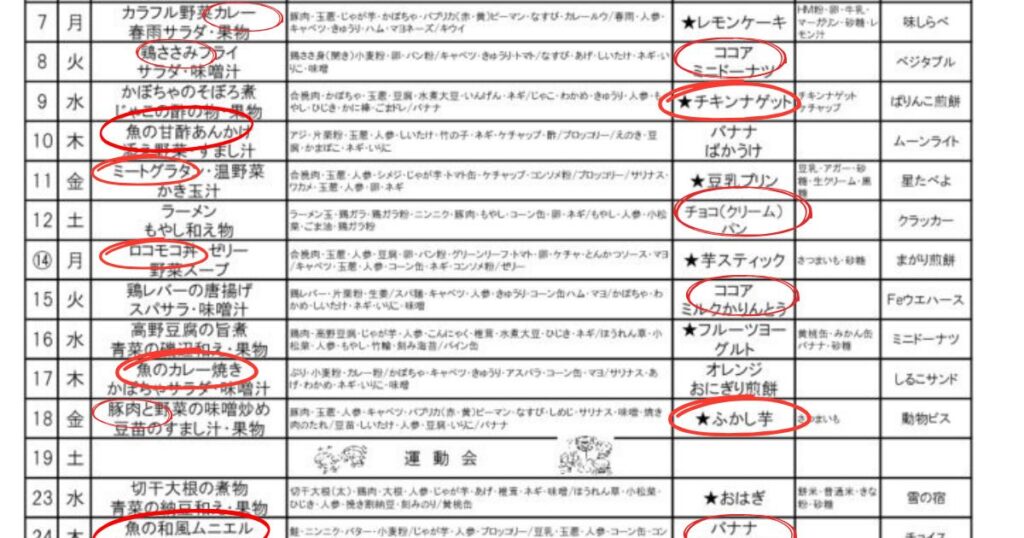

家では、息子の特性に合わせて何とか献立をやりくりしていましたが、困るのは外出時や園での給食です。

園では、白米だけ食べれば呼出し無しで預かっていただく特別配慮をしていただけたものの、体重は微妙に減る一方。

「炊き込みご飯を一粒ずつ10粒食べました!」「野菜炒めのモヤシ3本食べました!」等、加配の先生の涙ぐましいご尽力に感謝しつつ心苦しさは募るばかり。私も日々の食事準備に疲れ果て限界を感じていました。

しかし、療育のプログラムが進み子どもの視野や興味が多方面に広がるにつれて、偏食にも変化が現れてきました。

子ども自身が「やってみてもいいかな」と心が柔らかくなり、偏食の極みだった状態から「一口だったら食べてもみてもよい」と新しい食べ物にチャレンジしたり、これまでの頑なすぎる”こだわりの殻”から自ら這い出てきてくれるようになったのです!

自分の味方である療育の先生たちに見守られながら、安心して失敗して、また挑戦して成功体験を積んでいく中で、こだわりに固執しなくても大丈夫なんだと学び、少しずつ障壁となるこわだりを手放すことが出来たのでしょう。

合わせて有効だったのは、療育で教えていただいた”見通しを立てること”。

自閉症傾向がある子どもは、突然現れるものに警戒心があります。

必ず登園前に給食メニューを一緒に確認して、食べられそうなものに〇をつけて”美味しそうだね!”とポジティブな声掛けをしたり、無理そうな品でも”これは×と△の食材からできているよ”と前情報を入れてあげると、意外なものでも食べてきたこともありました。

朝が忙しいワーママにとっては面倒なひと手間ではありますが、見通しを立てることが自閉症児にはとても大事であると実感しています。

親は子どもために一生懸命。だけど、それゆえに視野が狭くなったり教育や育児に偏りが出てしまい、それが子のこだわりを一層頑なにしてしまっていることもあると思います。偏食だからといって食事のことだけに注力しても効果が薄いばかりか、時に子どもを追い詰めかねません。

それよりも、急がば回れ。療育で成長全体のレベルを上げていくことで、自然に偏食の程度も改善していくという流れのほうが、子どもにとっては負担が少なかったな…と私自身とても反省しています。

困りごとがあるからこそ成長の土台部分をより大切にしようと気づけたことが、親として大きな学びでした。

療育から1年経った年中では、食べられる物は25品に激増。メニューが段々と普通の幼児食に近づいてきており、年長の春頃には「給食完食しました!」の嬉しいニュースも時折聞かれるようになりました。

これまで食事は、何とか栄養を取るための苦行になっていましたが、家族やお友達と”美味しいね”と笑い合って食卓を囲んでほしい、そんな当たり前の希望を持てるようになるとは…夢のようです!

③場面切替え:次の行動へ移れるように

通い始めは、次の行動へ移る”場面切り替え”が絶望的に苦手でした。

自閉症の特性として反復的で常同的な行動を好むため、気に入った行動を続けたがる息子。お風呂で水の流れをずっと観察していたり、同じ場所でずっとぐるぐる回っていたり、園での自由時間が終わっても一人で砂場に残っていたり。終わりにするべき時間になっても自分で納得できない限りは「おしまい」ができない子だったのです。

通っていたABA療法では、2時間の中で複数のプログラムを順々にクリアしていきますが、何かに固執してしまうとずっと同じものをやりたがる息子が無事こなせるか?という私の不安が的中。

”リズムウォークに参加せずCDのスタートボタンを繰り返し押したがる””お絵描きから次のプログラムに移行したがらず癇癪”などのフィードバックがあり、うちの子は療育でさえ付いていけないのか…と嫌な汗が噴き出ました。

しかし、セラピストさんの励ましや「強化子=ご褒美」で何とかプログラムを進めるうちに、次々に切り替わる療育のテンポにも慣れてきました。

療育開始から半年後には、机上での場面切り替えにはほぼ適応。息子のほうから”次は何?”と自発的に質問し、見通しを付けて安心しようとする本人なりの工夫も見られるようになったのです。

ただし、特に療育施設からの退室は非常に困難で、セラピストさん3人がかりでどうにか靴を履かせてもらい、泣き叫び暴れる息子を施設外に無理やり連れ出すという苦行は続きました。

そのため、机上でのプログラム同様に「靴を履けたらご褒美シールをあげるから頑張ろうね」と強化子を使って、繰り返し励まして成功体験を積むことを継続。*我が家ではシール10枚でトミカと交換。

ABA療法を熟知していない私の母からは、「ご褒美だなんて猿回しと一緒!教育ではない!そんなの使って出来ても意味がない!」と辛辣に非難されることもありました。

藁をも縋る気持ちで取り組んでいる療育への不理解。みぞおちが引き絞られるような悔しい思いもしましたが、「今はとにかく信じて走り続けるしかない」と決意。ぐっと反論を堪えてブレずにABA療法を続けてきました。

このような関わりを根気強く続けるうちに、部屋を出られたら…エレベーター前まで行けたら…バス停まで行けたら…など、強化子を与えるタイミングが伸びていき、1年を過ぎる頃からは”グズグズしないで退室することがカッコいいんだ”と自ら気付き、強化子がなくても自分を制御しながら先生に挨拶して退室することができたのです‼

少し未練を浮かべてはいましたが、私にとってはまるで奇跡のような光景。「ここまでこれたのか…」と、それまでの苦労が一気に思い出されて目頭が熱くなりました。

一進一退の繰り返しはありましたが、これを機に調子よく場面切替えできることが徐々に増えて、移動にかかる時間も大幅に短縮。療育開始から1年半後には、言葉でしっかり説明すれば癇癪を起こすことはほぼ無くなりました。

日常は、”移動から移動”の連続。これまでは息子と移動することを想像しただけで、どっと疲れていたのに比べると、本当に本当に生活が楽になりました!

ちなみに、あれほど強化子を非難していた母ですが、息子の著しい成長を見て「こんなに改善するならご褒美も道具と一緒で”使いよう”なのね~」と、意見をガッツリと朝令暮改。隙あれば「○○がんばったから」と息子におこづかいをあげる”強化子ばあちゃん”と成り果てています(笑)

④言語・コミュニケーション:言葉が増えて友達ができた

元々、言葉に大幅な遅れはありませんでしたが、こだわりに占拠されて知っている言葉に大きな偏りがあったのと、脳内が取っ散らかっているせいで、説明が壊滅的に下手。3語文まではしっかりしてしましたが、説明となると何を言っているか親でも不明なこと多く癇癪を起こしていました。

また、”人”よりも自分の興味のある”物”への没頭感が極端。園でもお友達の輪から外れて、いつも独りぼっちでした。

楽しいはずの遠足中も、誰とも遊ばずにペダル式のゴーカートをひたすら爆走させ、それを汗だくで必死に追う私。レジャーシート広げてみんなで楽しく食べようと作ったお弁当も、日陰のベンチで二人きりでのランチとなり、「こうやって独りぼっちの息子の面倒を一生見ていくのかな…」と、胸が締め付けられる思いで、おにぎりを飲みこんでいました。

その状態から、言語トレーニングによって偏りのない名詞の習得と動詞や形容詞の厳密な使い分けを習得し、説明力がアップ。加えてこういう時には何と言ったら良いかなどの社会スキルのトレーニングを重ねるうちに、相乗効果で自分の思いを表現することに自信が生まれてコミュニケーション能力が格段に向上。

4歳になっても頑なに一人遊びしかできなかった息子が、療育開始から半年でついに園でお友達と遊び始めたと聞いた時には心から安堵。ようやく外の世界と繋がることが出来た瞬間でした!

その後、やはり基本的には一人が好きであるものの、こだわりの緩和も手伝って息子らしい”ひょうきんさ”が自然に表出。

お友達の誕生日会にご指名でプレゼント係に任命されたり、男女問わず○○君大好きと言ってもらえて人生最初のモテ期?に入ったり、発表会では主役に採用していただいたり、「ぼくってもしかしてイケてる?」と人気者を自認しているこの頃。

親としては「お友達や先生…みんなのお気持ちが有難いね」と、息子が調子に乗りすぎないように一言添えていますが(笑)、人の輪の中で笑い合える状態に救ってくれたのは、療育と周りの方々の包容力のお陰だと深く感謝しています。

親子共々”とにかく生きやすく”なりました!

療育2年目はもっと成長したよ♪

その他にも細かい成長はいくつもありますが、日々の生活の中で困っていた「食べる・排泄する・移動する」に対するこだわりが緩和されたことによって、地殻変動並に生活が激変しました。

そして、幼稚園や療育、習い事先で、お友達と遊ぶ楽しさを知ることができたことで、息子の人生はぐんと色鮮やかに輝き始めたと感じています。人は誰しも独りでは生きてはいけません。誰かの優しさに触れたり誰かを気遣ったりすることで人生が豊かになるものだと思います。

独りぼっちでいる息子の将来を暗鬱たる気持ちで憂慮していましたが、お友達と喧嘩したり仲直りしたり、徒党を組んで悪だくみしたり、お友達と励まし合ったりする姿を見て、「息子はきっと将来大丈夫。人の輪からはぐれたりしない」と思えるまでになりました。

親への効果

そして、療育は子どもだけでなく親にとっても大きな支え。私が実際に感じている効果は以下の通りです。

- 支援に繋がっている安心感

- 療育を積み重ねている自信

- プロから学ぶ実践的な関わり

- 将来の見通しに役立つ情報

療育は、親の心に「余裕」をもたらします!

①支援に繋がっている安心感

こだわりや感覚過敏が満載なのに知的障害がないために、当初はどこに相談しても”様子見”で支援に繋がれませんでした。

息子の特性に振り回されて笑顔は消え、自分を見失い、それでも何とか”普通”を目指す日々。お恥ずかしながら育児を楽しいと思ったことなど一度もありませんでした。

息子のこだわりに心をすり減らしていたので、いつも心はいっぱいいっぱい。あと少しの負荷でイライラが爆発しそうな危うさを常に抱えていました。育児キャパが貧弱な自分にとっては、息子を愛しいと感じる時間よりも「無理…」とドン引きする時間が多すぎたのです。寝ている息子が一番可愛いと思ってしまうポンコツ母ちゃんでした(汗)

それゆえに、正式に自閉症スペクトラム症と診断され、療育という形で適切な支援が受けられると分かった時、障害があることにショックを受けるよりも、「ようやく私達は救われる…もう二人で苦しまなくていいのだ」と心から安堵したのです。

子どもは安心感の中で良く育つと言われていますが、そのためには親にこそ安心できる環境が必要だとしみじみと感じます。

療育に該当すると認めていただけたことで、福祉に繋がれたという安心感を得て、少しずつ不眠が改善して格段に体調が良くなりました!

②療育を続けて生まれる自信

療育に通う中で、安心感だけでなく、「自信」を積み重ねることができました。

これまでは、一体何が息子にとって良い関わりなのか確信が持てず、あちこちの本を読み漁っては試してみるたびに撃沈。手応えを感じられる”何か”を求めて暗中模索していました。

しかし、いくつもの療育施設を見学して辿り着いたABA療法を続けることで、私達の人生は変わったのです。

事前にエビデンスをしっかり勉強し、妄信するのではなく反対となる文献にも目を通した上で、ABA療法を選択。近親者の不理解を乗り越えて、息子の力とABA療法の実績を信じ、どんなに仕事が忙しくても週3回通い続けました。その結果、「困りごと」が「できた!」に変わる瞬間が増え、確かな成果を感じ始めたのです。

子どもの困りごとが減るにつれて生まれるのは、親の心の「余裕」。イライラが格段に減り、こだわりには本人なりの理由があるのだと息子の行動を”待つ”ことができるようにもなりました。

親が変われば、子どもも変わります。私が笑顔で息子を見守ることができるようになると、息子にも笑顔が増え、口うるさく注意していた時よりも、不思議と自分で考えて良い行動を取ろうとすることも増加。良いサイクルが回り始めたことを確信できました。

療育に通い続けることで得られたのは、正しい方向へ正しい努力を積み重ねているという自信でした。母子共々まだまだ苦手なことは多いのですが、「これだけの努力はしてきた」という自信は、将来困難なことがあった時にもきっと私達の支えになってくれると思います。

③プロから学ぶ実践的な関わり

療育では、息子の成長に嬉しさを感じるだけなく、支援スタッフの関わりを見て「視覚優位な息子にはしつこい”声掛け”は無意味だったのね!」「視覚支援にはあのカードが良さそう!」「息子の脳に響くサポートはこれか‼」など、毎回”目からウロコ”状態!

親としての学びが詰まっており、丸ごと真似して生活に取り入れたサポートも多く、さすがは発達支援のプロだなと頼れる存在でした。

特に、「ご褒美」については何度も相談。ご褒美の扱いには良し悪し諸説あり、与え方を間違えると子どもの意欲を削いでしまうという論文結果もあります。ABA療法におけるご褒美の扱いを何度も確認させていただいたお陰で、実生活でも療育と同じように一貫性を持たせることができ、療育の効果を最大限に引き出せたと思っています。

また、セラピストさん達の穏やかで優しい接し方を見ると、子どもに対する自分の未熟すぎる関わりを省みる時間にもなりました。我が子に期待してしまうからこそ、喜びがある反面、落胆したり激昂してしまう時があるのですが、親が感情的になるのは一番良くないこと。感情爆発を子どもにぶつけてしまったら親としては”ゲームオーバー”です。

他人だからこそ冷静かつ客観的、でもだからこそ安定して優しさを提供できる…そんなセラピストさん達の関わりから、イライラした時こそ子供と自分を一旦切り離して感情コントロールすることを学びました。

「この子は神様からの預かりものだから粗相のないようにせねば」と脳内設定し、宗教界のスーパーヒーローである幼子イエス・キリストをお世話させていただくような気持ちで、息子のこだわりを見守っております(笑)

④将来への見通し

発達障害を子に持つ親としては、一番気になるのは将来のことではないでしょうか。しかし、地域に則した具体的な情報はクローズドな内容で、ネットなどでは検索できないことが多いと思います。

ですが、療育施設の保護者会では、普通級/通級/支援学級/支援学校などの進学をどうすればよいか・いつまでに決めればいいか・支援学校に行った場合の就職先や就職率などについて、かなり具体的な数字を用いて将来についての情報をいただける回もありました。

発達に心配ごとを抱える親は、特に「子どもの未来」に不安を感じてしまいがちですが、見通しが立つことで不安は軽くなります。このような配慮をいただけることで、”自分はひとりじゃない。相談できる場所があるのだ”という安心感を得ることができ、療育に繋がっている親側の大きなメリットの一つだと感じました。

療育は主に子どもへの支援ですが、私の実感としては”親へのサポート”としての役割もかなり大きいように思います。

プロから学ぶことで、家庭での関わりが大幅改善

ママの笑顔がボクのやる気になるよ♪

療育を受けるデメリットは?

療育にはたくさんのメリットがありますが、デメリットはないのでしょうか?親の立場から見える課題について触れてみます。

子どもに対するデメリットは個人的には何も思い当たりません。

子ども本来の成長力+療育によって刺激された能力が合わさり、想像以上に成長してくれたように思います。親だけでは成し得なかった刺激や訓練に感謝しかありません。

しかしながら、療育に連れていくことは”親の時間”を削ることでもあります。

しかし、どの療育施設も土日は人気枠で熾烈な争奪戦です。

人気施設だと前年度からの予約が必要なこともあるみたいだよね。

年度途中であれば空きは平日のみであることが多く、新年度が始まる数か月前から予約して、何とか土日のいずれか1枠をもらえるという状態が多いようです。

基本的に療育は週1回以上の頻度が推奨されています。共働き率が70%を超える現代において、送迎のために平日週1~2回の時間を確保するというのは、非常に難易度の高い問題なのではないでしょうか。

子どもに出来る限りのことをしてあげたいけれど、そのために勤務形態を変えるとなると収入やキャリア形成に打撃を受けるかもしれないリスクはデメリットです。

しかしながら、親の負担を最小限とする”園と施設間の送迎付き”だったり、通いやすい”土日枠”を増設している施設もあるので、出来るだけ多く情報収集して家族の形やライフスタイルにあった療育施設を探すことで解決の道はあると思います。

ワーママの私も、土曜に週1回+時短勤務で平日に週2回、何とか時間を捻り出しています。

療育の効果はない?という声について

「療育に通っても効果がない」という声を聞くこともあります。なぜそのような声が出るのか、そして効果を最大限に引き出すためには何が必要なのでしょうか。

どのような道にも言えますが、最初からあっという間に成果が上がるものはほぼ皆無です。

①「頻度×期間」が重要

何かを習得するためには忘却曲線を意識した一定期間内での反復練習が必要です。例えば英語の習得に2000時間かかると言われるように、成果を出したいのであれば時間の積み重ねが必要になってきます。

学習塾が受験の虎の巻ではないように、療育もまた”行けばなんとかなる”魔法の施設ではありません。ある程度の頻度×期間しっかり通ってこそ、効果を感じられるものだと思います。

習い事でも”週1回では現状維持、上達したいなら週2回”とよく言われるように、多くの療育施設でも”理想は週2回、最低でも週1回”との利用推奨があります。

②成長を見守る忍耐力が必須

そして、特に子どもの発達は”階段”と言われているように、あるところまで長い間全く変化がなかったのに、ある日突然できるようになったりするものですから、気長にその瞬間を待つ忍耐も必要だと感じています。

効果がないとの口コミを見ると、特に自治体運営の施設で枠が取れず、月1~2回程度の利用となってしまい、効果が分からなかったとの声が見られました。

③療育内容を吟味する必要性

また、○○療法を謳っていても、実際に提供されている内容が違うようならば期待する効果は得られないので、選ぶ側にも注意が必要です。

施設見学した半分はパンフレットの内容の方が良すぎて”実際は…あれれ?”なことも(汗)フランチャイズだと店舗ごとの力量差もありました。

実際の雰囲気や計画の緻密性なども要チェックだね!

まとめ:療育には夢がある!

療育は、本人に合ったプログラムを選択して、週1回以上継続的に通うことができれば、効果が期待できると感じています。

療育の魅力は、安全な中で確実に「成功体験」が積み重ねられるという点。

発達に問題を抱える子どもは、特性から生み出される困り事によって、既に大きく自己肯定感や自信を失っている場合があります。もし実生活で”実戦”としていきなり同級生相手に訓練しようとすれば、さらに傷つくこともあるでしょう。

ですから、セラピストさんを相手に”できた”を積み重ね、自己肯定感を保ちながら人間力を高めて、社会生活に十分適応できるようにトレーニングできることは、子どもを安全に守りながら鍛えていける理想的な環境だと思います。

そして、療育は「親の精神的支え」にもなります。

確かに、療育に通わせるためには時間や労力、時には仕事のスタイルを変える必要もあるかもしれません。しかし、子どものために出来ることがあることは親としては幸甚。しかも、公費で支援していただけるなんて、一昔前は全額実費だった時代もあるのを考えれば大変ラッキーなことです。

療育は、子どもの成長と親の心の安寧の味方です!

何事も”継続は力なり”だね♪

療育をきっかけに発達障害の子どもがぐんと成長する姿には目を見張るものがあります。脳の成長が著しいからこそ、療育の効果が最大限に期待できる”夢”がある時期。様子見のままでは勿体ないことです。

もし迷われている方がいれば、まずは療育施設の見学だけでも是非お勧めしたいと思います!

今は小さな一歩の積み重ねですが大きな成長へと繋がることを信じて…今日も職場⇔園⇔療育へとママチャリを爆走させる羊ママなのでした。